Erinnern Sie sich an die Website „Let Me Google That For You“? In den 2010er-Jahren sorgte es für eine virale Sensation, weil es auf freche Weise diejenigen anrief, die leicht durchsuchbare Fragen stellten. Jetzt, im Jahr 2025, zeichnet sich eine ähnliche Stimmung ab, jedoch mit einer modernen Wendung: Der zunehmende Trend, Fragen mit KI-generierten Ergebnissen zu beantworten, wird zunehmend als unhöflich angesehen, und es lohnt sich zu untersuchen, warum.

Die Entwicklung der Ungeduld: Von Google zur KI

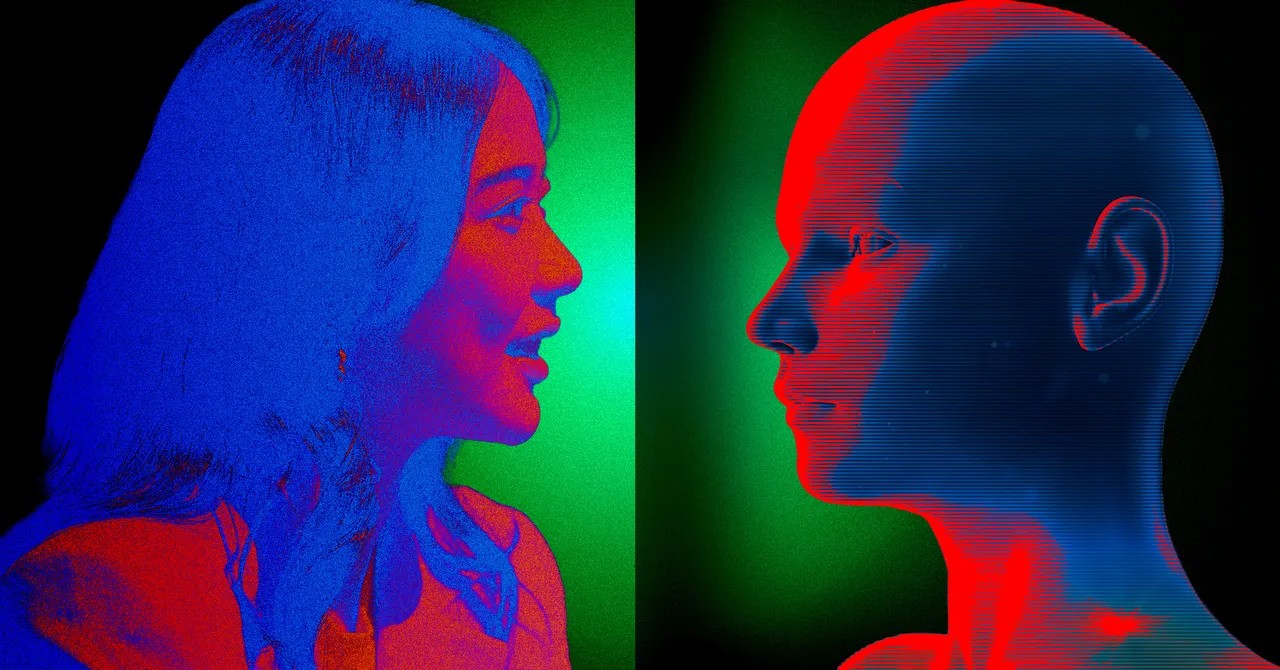

Die ursprüngliche Website „Let Me Google That For You“ fing eine Frustration ein, die viele verspürten – das Gefühl, Fragen gestellt zu bekommen, die mit einer einfachen Online-Suche beantwortet werden konnten. Die Website diente als humorvolle, wenn auch pointierte Erinnerung an die riesigen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Mit der Verbreitung leistungsstarker KI-Tools wie ChatGPT und Claude ist nun eine neue Dynamik entstanden. Jemanden einfach auf eine Google-Suche hinzuweisen, hat sich zum Teilen von KI-generierten Antworten entwickelt.

Während ein wenig spielerische Ungeduld bei bestimmten Online-Interaktionen akzeptabel sein mag, drückt die Reaktion mit KI-Ausgaben, insbesondere in persönlicheren oder beruflichen Situationen, einen Mangel an Respekt gegenüber der Person aus, die die Frage stellt.

Warum sich KI-Antworten abweisend anfühlen

Wenn jemand eine Frage stellt, insbesondere in einem persönlichen oder beruflichen Kontext, liegt das meist daran, dass er mehr als nur eine allgemeine Antwort sucht. Sie suchen oft nach Ihren spezifischen Erkenntnissen, Erfahrungen oder Ihrer Perspektive. Wenn Sie mit KI-Ausgaben reagieren, wird diese grundlegende menschliche Verbindung ignoriert und der Wert Ihres Wissens wird faktisch abgetan. Das Internet ist schließlich dazu da, die menschliche Interaktion zu erleichtern und vom Fachwissen des anderen zu profitieren. Durch die bloße Bereitstellung einer maschinell generierten Antwort wird dieser wertvolle Austausch umgangen.

Das Risiko von Fehlinformationen

Über das Problem der Höflichkeit hinaus gibt es eine ernstere Sorge: die Möglichkeit der Verbreitung unrichtiger Informationen. KI-Modelle sind trotz ihrer beeindruckenden Fähigkeiten nicht unfehlbar. Sie machen immer noch Fehler und geben manchmal völlig falsche Antworten. Das Teilen von KI-generierten Inhalten ohne Überprüfung ihrer Richtigkeit birgt das Risiko, Fehlinformationen weiterzugeben. Schlimmer noch: Wenn Sie dies tun, ohne offenzulegen, dass der Inhalt KI-generiert ist, entsteht der falsche Eindruck, dass Sie dessen Wahrhaftigkeit befürworten.

KI als Forschungsinstrument, kein Ersatz

Dies ist ein Argument gegen den Einsatz von KI-Tools insgesamt. KI kann eine leistungsstarke Ressource sein – insbesondere für die Erstforschung. Doch ebenso wie man ein Google-Suchergebnis nicht einfach als endgültige Antwort kopieren und einfügen würde, ist die Verwendung von KI als Endpunkt problematisch. Ein besserer Ansatz besteht darin, KI als Ausgangspunkt für tiefergehende Untersuchungen zu nutzen.

Anstatt eine einfache KI-generierte Antwort bereitzustellen, nutzen Sie diese Tools, um Ihr eigenes Verständnis zu verbessern und wertvolle Erkenntnisse zu liefern, die eine Maschine nicht reproduzieren könnte.

Journalisten beispielsweise wissen, wie wichtig die Sorgfaltspflicht ist. Anstatt einfach eine KI um einen Überblick zu bitten, würde ein Journalist diese nutzen, um Primärquellen zu identifizieren und diese Quellen dann selbst kritisch zu bewerten. Ebenso sollte der Einsatz von KI in jedem Beruf ein Ausgangspunkt und kein Ersatz für kritisches Denken und originelle Beiträge sein.

Letztendlich unterstreicht der Wandel von „Lass mich das für dich googeln“ hin zum aktuellen Trend, KI-Ergebnisse zu teilen, ein wachsendes Bedürfnis nach achtsamer digitaler Etikette. Es ist eine Erinnerung daran, dass die Technologie zwar unglaubliche Werkzeuge bietet, diese jedoch nicht auf Kosten von Respekt, Genauigkeit und echter menschlicher Verbindung gehen sollte. Der verantwortungsvolle Umgang mit KI bedeutet, ihre Grenzen zu erkennen und sie zu nutzen, um das eigene Fachwissen zu erweitern und nicht zu ersetzen